底部固定式支撐

1.重力式基礎(chǔ)

主要依靠自重使風機垂直矗立在海面上,一般為鋼筋混凝土沉箱結(jié)構(gòu),應用于0~10m的水域。

世界上早期的海上風機基礎(chǔ)均采用重力式,主要有丹麥的Vindeby(1991)、Tuno Knob(1995)、Middelgrunden(2001)、Nysted(2004)、Sprogo(2009),瑞典的Lillgrund Oresund(2008),比利時的ThorntonBank(2009)、Belwind(2011)。目前國內(nèi)外很少再采用此種基礎(chǔ)建設方式。

2. 單樁基礎(chǔ)

即單根鋼管樁基礎(chǔ)是由一個直徑在3~5m之間的鋼管樁構(gòu)成,適用于小于25m的水域。對軟土地基可采用錘擊沉樁法;對巖石地基可采用鉆孔的方法,也可在巖石地基內(nèi)形成大直徑鉆孔灌注樁。目前是海上風機的主流基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),但并不意味著這是海上風機基礎(chǔ)的成熟產(chǎn)品,在國外海上風電場已經(jīng)出現(xiàn)了單樁傾斜的案例。

目前此種基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)應用廣泛,如英國Blyth(2000)、North Hoyle(2003)、Scroby Sands(2004)、Kentish Flats(2005)、Barrow(2006)、Rhyl Flats(2009)、Robin Rigg(2009)、Thanet(2011)、Sheringham Shoal(2012),瑞典的Bockstigen(1997)、Yttre Stengrunden(2001)、Utgrunden(2002),丹麥的Samsoe(2002)、Butendiek(2006)、HomsRev(2009),愛爾蘭的Arklow Bank(2003),荷蘭的Lely(1994)、WP Q7(2005)、Egmond aan Zee(2007),中國的金風科技2.5MW機組潮間帶響水項目風電場。

3.多樁式基礎(chǔ)

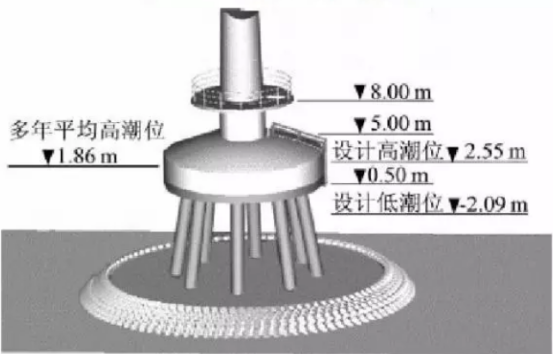

又稱群樁式高樁承臺基礎(chǔ),由基樁和上部承臺(包括混凝土承臺和鋼承臺)組成,適用于5~20m的水域。

上海東大橋風電場項目使用的基礎(chǔ)即為多樁式基礎(chǔ),采用八根中等直徑的鋼管樁作為基樁,八根基樁在承臺底面沿一定半徑的圓周均勻布設。

4.三腳架式基礎(chǔ)

用三根中等直徑的鋼管樁定位于海底,埋置于海床下10~20m的地方,三根樁成等邊三角形均勻布設,樁頂通過鋼套管支撐上部三腳桁架結(jié)構(gòu)。該基礎(chǔ)自重較輕,整個結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較好,適用于15~30m的水域。

國內(nèi)外也有一些項目采用三腳架式基礎(chǔ),如德國的Alpha Ventus(2010)中Multibrid公司的6臺,瑞典的Nogersund(1990),中國的金風科技潮間帶2.5MW試驗機組如東項目。

5.導管架式基礎(chǔ)

一鋼質(zhì)錐臺形空間框架,以鋼管為骨棱,在陸上先焊接好,再漂運到安裝點,將鋼樁從導管中打入海底,適用于5~50m范圍內(nèi)水域。

導管架式基礎(chǔ)是深海海域風電場未來發(fā)展的趨勢之一。德國Alpha Ventus(2010)海上風電場6臺Repower機組和英國Beatrice(2006)示范海上風電場中兩臺5 MW風機、Ormonde(2012)均采用此基礎(chǔ);中國首例海上風力發(fā)電渤海油田示范項目也采用該導管架式基礎(chǔ)。

懸浮式支撐

一般為筒形基礎(chǔ),也稱為吸力式基礎(chǔ)或負壓筒基礎(chǔ),該基礎(chǔ)分為單筒及多筒吸力式沉箱基礎(chǔ),是一種新型的海洋工程基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)型式,適用于地質(zhì)條件為砂性土或軟粘土的各種水深條件風場。

筒形基礎(chǔ)目前應用案例較少,僅有丹麥的Frederikshaven(2003)風電場,另外2010年6月29日國內(nèi)道達海上風電研究院采用復合筒型基礎(chǔ)作為海上測風塔的基礎(chǔ)成功進行了整體海上安裝作業(yè);香港東南水域風場也計劃采用三筒基礎(chǔ)型式。

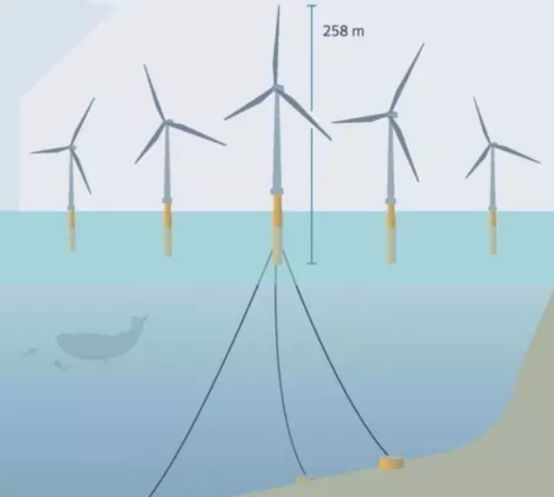

漂浮式基礎(chǔ)

漂浮式基礎(chǔ)是漂浮在海面上的盒式平臺,平臺再用錨泊系統(tǒng)錨定于海床,適用于大于50m的水域,是未來深海海域風機基礎(chǔ)發(fā)展的趨勢之一。

世界上第一臺漂浮式基礎(chǔ)海上風電機組在2009年挪威Karmoy海域安裝完成,命名為Hywind;第二座漂浮式海上風機是葡萄牙的2兆瓦“WindFloat”風機。由法國電力公司EDF和Proinciple Power負責建設,其中維斯塔斯公司提供了這臺V80型號風機